ロマンあるインド武器についてざっくりメモ。

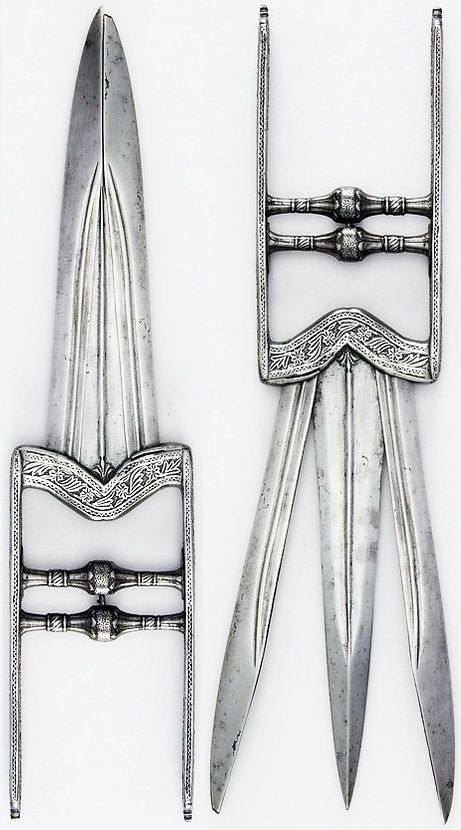

カタール(ジャマダハル)

インドのシク教徒が用いていた、特殊な形状をしたダガーナイフ。

ハンドルを握る事で刃が拳と同じ向きを向く事になるので、突き攻撃の威力に極めて特化している。刃の付き方には構造的な不安を覚えるが、実際はそうでもないらしい(「刀剣の鉄人」ではアメリカの武器職人がカタールを作る際に鋼を割いて刃部分と一体化した両サイド部分を作っていたが、あのような製造法ではないと思う)。

ハンドルが接合されている左右のバー部分は、拳側面と密着する事で武器の左右ブレを防ぐと同時に、簡易なナックルガードとしても機能する。

横から見ると、どれも刃の先端部分に厚みがある。重心を前に持っていく事で刺突時の先端ブレを減らす目的か、刃先端の強度を高める為か、刃先端以外に樋の役目をもたせて体内から抜きやすくする為かと思われる。

カタールには刃が二本、三本と付いているものがある(下)。

ナックルガードが追加されたものもある(下)。

更にガントレットのようになっているものがパタである(下)。

ハンドルは基本的に2本。これが1本だと握った際にカタールが回転してしまう形でモーメントが働いてしまうので自然な設計だと思われる。ハンドルは単なる棒を通しただけのシンプルなタイプと、丸みを帯びた装飾性の高いタイプがある(下)。

一方のカタールをもう一方のカタールに挿入して一つにまとめる事ができる可搬性の高いタイプがある(下)。

鞘にポケットがあり日本刀における小柄や笄に類するものを入れておくタイプがある(下)。身分の高い戦士階級の装備品と思われる。

シク教徒においては、これを両手に装備して一人で虎を狩る事で一人前とされていた。インド寺院のレリーフには虎が描かれている事が多いが、よく見ると脇に立つ人物がカタールを腹に突き立てていたりする。

カタールはその形状から、突きによって手首を痛めたり、先端の力がそれて弾かれるようなリスクが非常に低く、突進してくる大型獣には非常に相性が良い。

ハンドルを握ると刃先が開くシザータイプのカタールも存在するが、イギリス植民地時代に土産物用として開発されたものとされる(下)。

コメント